Problemstellung: Luftwiderstandsmessungen sind kaum möglich

Der Luftwiderstand wird in Übungsaufgaben und Experimenten häufig vernachlässigt, da seine Berechnung in der Regel auf Differentialgleichungen hinausläuft, die auf dem aktuellen Oberstufenniveau unlösbar sind. Dies ist besonders bedauerlich, da die Wirkung des Luftwiderstands – etwa beim Fahrradfahren – im Alltag klar erfahrbar ist und somit intuitiv nicht per Standard vernachlässigt werden sollte.Lediglich beim Fall von Objekten wird der Luftwiderstand in vereinfachter Form in einigen Lehrplänen thematisiert, doch auch hier bleibt die quantitative Analyse oft begrenzt.

Experimentell gestaltet sich die Bestimmung des Strömungswiderstands als anspruchsvoll, da professionelle Windkanäle für Schulen und Universitäten finanziell und logistisch kaum zugänglich sind. Selbst gebaute Windkanäle hingegen erfordern nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch eine technische Lösung, eine gleichmäßige Strömung zu erzeugen und störende Wirbel, die durch Lüfter entstehen, zu vermeiden.

Dieses Spannungsfeld zwischen physikalischem Nutzen, didaktischem Mehrwert und den praktischen Herausforderungen bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung einer praktikablen Alltagsmethode zur Bestimmung des Luftwiderstands.

Lösungsansatz: Eine einfache, experimentelle Methode dank Vorüberlegungen

Die grundlegende Ansprüche an eine praktikable Methode zur Bestimmung des Luftwiderstands leuchtet unmittelbar ein: Sie muss idealerweise kostenlos sein und darf keine speziellen Laborbedingungen oder teure Gerätschaften erfordern. Doch gerade diese Einfachheit stellt eine besondere Herausforderung dar, da sich außerhalb der Laborbedingungen nicht alle Einflussfaktoren beliebig kontrollieren oder konstant halten lassen.

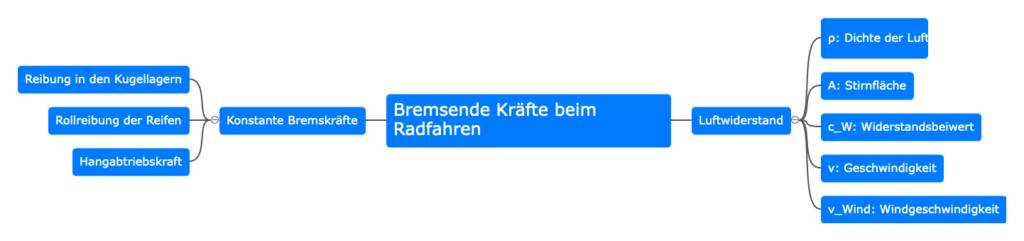

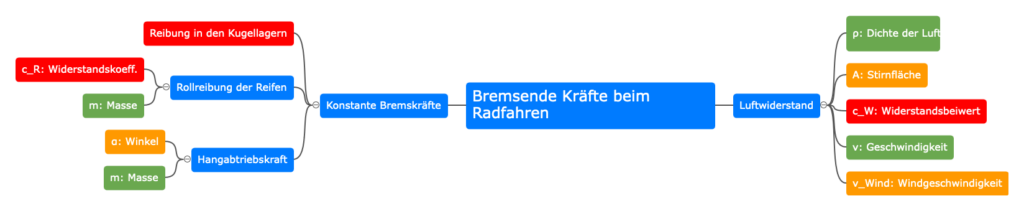

Der erste Schritt besteht daher darin, die Kräfte zu identifizieren, die auf ein rollendes Landfahrzeug – wie z.B. ein Fahrrad – wirken. Ein kurzes Brainstorming zeigt, dass es zunächst einige Kräfte gibt, die permanent und weitgehend konstant wirken, darunter die Reibung zwischen den Reifen und dem Boden sowie die Reibung in den Kugellagern der Räder. Diese konstanten Reibungskräfte sind jedoch ebenfalls schwierig direkt zu berechnen, da die genauen Reibungszahlen unbekannt sind und experimentell erfasst werden müssten. Zusätzlich beeinflussen Faktoren wie Alter und Wartungszustand der Kugellager die Reibung erheblich – ein Phänomen, das viele aus der Alltagserfahrung mit alten Inlinern, Skateboards oder Fahrrädern nur zu gut kennen. In der Praxis bleibt nur die Möglichkeit, mit Schätzwerten als Ausgangspunkt zu arbeiten.

Ein weiteres Hindernis ergibt sich aus der Unebenheit realer Strecken. Selbst auf vermeintlich geradlinig-ebenen Abschnitten treten über Distanzen von mehreren Hundert Metern stets Steigungen oder Gefälle auf. Diese Neigungen können im Vergleich zu den eher geringen Reibungskräften eines Fahrrads auf keinen Fall vernachlässigt werden.

Außerdem gibt es neben den konstanten Kräften auch nicht-konstante Einflüsse, insbesondere die Luftreibungskraft. Diese nimmt quadratisch mit der Geschwindigkeit zu und ist zentral für die Untersuchung des Luftwiderstands. Eine direkte Berechnung der Luftreibungskraft mit der bekannten Formel gestaltet sich jedoch schwierig. Dafür müssten zunächst die Stirnfläche des Fahrers und Fahrrads geschätzt sowie der Strömungskoeffizient aus Tabellenwerten entnommen werden – Parameter, die stark vom Fahrradtyp, der Sitzposition und der Körperhaltung des Fahrers abhängen. Außerdem der Laborbedingungen muss zudem die Windstärke- und richtung beachtet werden.

Dieses komplexe Zusammenspiel von Kräften zeigt, dass eine einfache Methode viele Annahmen und geschickte Vereinfachungen erfordert, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern.

Theorie und Praxis: Die semi-empirische Methode zur Bestimmung des Luftwiderstands

Um eine alltagstaugliche Methode zu entwickeln, werden zunächst alle relevanten Einflussfaktoren so genau wie möglich beschrieben. Einige Größen lassen sich mit einfachen Mitteln recht präzise erfassen: Beispielsweise kann die Masse von Fahrrad und Fahrer unkompliziert mit einer Waage bestimmt werden. Ebenso ermöglichen GPS-Apps wie PhyPhox die einfache Erfassung momentaner Geschwindigkeiten mit überzeugender Genauigkeit.

Schwieriger gestaltet sich die Bestimmung der verbleibenden notwendigen Parameter. Im Unterricht sollten diese z.B. in Form von Lernstationen vorentlastet und Schritt für Schritt von jedem Schüler nachvollzogen werden.

- Neigungswinkel der Fahrbahn: Der durchschnittliche Neigungswinkel lässt sich aus den GPS-Daten der Strecke bestimmen. Dazu wird aus den GPS-Daten ein x-y-Diagramm erstellt und mit einer linearen Trendlinie ausgewertet, deren Steigung die gesuchte Neigung näherungsweise wiedergibt. Diese Vorgehensweise liefert hinreichend genaue Ergebnisse für die Analyse.

- Stirnfläche des Fahrers und Fahrrads: Die Stirnfläche kann über die Flächenauswertung eines Frontalfotos ermittelt werden. Hierfür ist es wichtig, beim Fotografieren den Bildmaßstab zu erfassen und sicherzustellen, dass der Fahrer bei der Aufnahme dieselbe Sitzposition einnimmt wie beim Ausrollen auf der Teststrecke.

- Windgeschwindigkeit und -richtung: Die Windgeschwindigkeit wird beispielsweise über aktuelle Wetterdaten ermittelt. Diese muss vektoriell mit der gemessenen Geschwindigkeit des Fahrers kombiniert werden: Gegen- oder Rückenwind werden addiert bzw. subtrahiert, während Seitwinde keinen nennenswerten Einfluss auf den dazu orthogonalen Bewegungsablauf haben.

Einige Parameter können nicht ohne weiteres bestimmt werden:

- Reibungswiderstände: Die Widerstandskoeffizienten für konstante Reibungskräfte wie die Reifen- oder Kugellagerreibung sind wie erklärt nur schwer messbar und können höchstens grob über Ingenieurtabellen abgeschätzt werden.

- Strömungswiderstandsbeiwert des Fahrers: Dieser Koeffizient hängt von individuellen Faktoren wie Körperhaltung und Fahrradtyp ab und ist nicht zuverlässig aus Tabellen ablesbar.

Genau hier bietet sich die semi-empirische Methode an: Ziel ist es die vorüberlegte Theorie durch gezielte Auswertung von Experimenten empirisch zu komplementieren.

Dazu muss zunächst der Kraftansatz vollständig formuliert, jedoch auf möglichst wenig Parameter vereinfacht werden. Anschließend können diese Parameter durch Experimentdaten näherungsweise so bestimmt werden, dass eine bestmögliche Passung zwischen theoretischem Modell und experimentellen Messpunkten vorliegt.

Vereinfachung der theoretischen Formel: Die Parameter R und L

Die konstant wirkenden Kräfte setzen sich aus der kombinierten Reibungskraft – deren Koeffizienten unbekannt bleiben – und der Hangabtriebskraft zusammen. Um die Berechnungen zu vereinfachen, wird diese Gesamtwirkung unter dem Symbol „R“ zusammengefasst. R repräsentiert somit die Gesamtheit der konstanten Kräfte und wird in der Einheit Newton (N) angegeben.

Die Luftreibung hingegen ist von der Geschwindigkeit des Fahrradfahrers und des Windes abhängig. Um diese Beziehung zu vereinfachen, werden alle Vorfaktoren der quadratischen Geschwindigkeit v unter dem Symbol „L“zusammengefasst. L hat dabei die passende Einheit (N / (m/s)^2 ).

Die GPS-Messdaten der Geschwindigkeit werden durch eine vektorielle Korrektur der Momentangeschwindigkeiten angepasst, sodass der Einfluss des Windes nicht mehr gesondert in der theoretischen Formel auftritt.

Dieses vereinfachte Modell erlaubt es, die relevanten Unbekannten in den Parametern R und L zu bündeln und somit experimentell zu bestimmen.

Auswertung über Excel: Iteratives Anpassen der Parameter R und L

Die Berechnungen basieren auf einer eigens entwickelten Exceltabelle, in der alle relevanten Einflussfaktoren eingetragen werden können. Dabei wird unterschieden zwischen präzisen Messdaten – wie der Masse von Fahrer und Fahrrad oder den Geschwindigkeiten aus GPS-Daten – und geschätzten Werten, etwa für die Reibungskoeffizienten. Die Eingabemaske der Tabelle bietet dabei Vorschläge für erste Werte der Parameter R (konstante Kräfte) und L (Luftreibungsvorfaktoren), die anschließend händisch übernommen aber auch angepasst werden können.

Um die eingangserwähnten Differentialgleichungen zu umgehen und die Arbeitsweise schülergerecht zu gestalten, wird die Methode der kleinen Schritte gewählt: Dabei werden die momentanen Kräfte innerhalb eines kurzen Zeitintervalls als konstant angenommen. Je kleiner die Zeitintervalle gewählt werden, desto genauer wird die Berechnung. Außerdem Excel im Hintergrund den Näherungswert für die Streckenneigung automatisch, indem es die Steigung der besten Trendlinie im x-y-Diagramm errechnet.

Basierend auf den eingegebenen Einflussfaktoren R und L führt Excel die Berechnungen durch. Die errechneten Werte werden den tatsächlichen Werten in einem gemeinsamen Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm gegenübergestellt. Abweichungen zwischen den beiden Kurven sind sofort sichtbar und liefern Hinweise darauf, ob die Parameter R und L angepasst werden müssen, um die Theorie mit den experimentellen Daten in Einklang zu bringen.

Sollten die theoretische Kurve und die experimentellen Daten – wie in der Abbildung zu erkennen – nicht gut übereinstimmen, können die Parameter R und L schrittweise feinjustiert werden. Diese Anpassung erfolgt so lange iterativ, bis die theoretische Kurve die experimentellen Werte bestmöglich abbildet.

Falls die Messdaten aufgrund einer zeitlichen Verschiebung der GPS-Werte nicht exakt vergleichbar sind, bietet die Excelvorlage ein Feld zur Korrektur dieses Zeitversatzes. Durch diese Anpassung können die experimentellen und theoretischen Kurven präzise zueinander verschoben werden.

Bei korrekter Anpassung von R und L kommen die Kurven zur Deckung, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Auswertung: Rückrechnung der Einflussfaktoren

Im theoretischen Modell sollten die Einflussfaktoren zu Beginn die berechneten Parameter R (konstante Kräfte) und L (Luftreibungsvorfaktoren) exakt widerspiegeln.

Da in den zugrunde liegenden beiden Formelbestandteilen jeweils nur ein Faktor – etwa die Reibungskoeffizienten oder der Strömungswiderstandsbeiwert – schwach bekannt bzw. stark abgeschätzt war, können wir genau hier ansetzen: Durch gezielte Anpassung dieser beiden Einflussfaktoren lässt sich eine Übereinstimmung zwischen den experimentell bestimmten Werten für R und L und dem Theoriemodell herstellen.

Nun sind die konstante Reibungskraft der Reifen und Lager als auch den Strömungswiderstandsbeiwert des Radfahrers bekannt.

Mögliche Erweiterungen und Forschungsfragen für Seminararbeiten oder Projekte

Die hier vorgestellte Methode bietet einige Möglichkeiten für weiterführende Untersuchungen und Forschungsfragen, die sich sowohl für schulische Projekte als auch für wissenschaftliche Seminararbeiten eignen können. Neben den bereits genannten Ideen gibt es weitere Ideen für kreative und alltagsnahe Anwendungen:

- Einfluss unterschiedlicher Wetterbedingungen: Untersuchung, wie sich Änderungen von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit auf die ermittelten Werte für R und L auswirken.

- Vergleich verschiedener Fahrpositionen: Analyse des Einflusses von Sitz- und Fahrpositionen, etwa aufrechter Sitz versus aerodynamische Vorderhaltung, auf den Strömungswiderstand und die maximale Effizienz beim Radfahren.

- Optimierung von Sportausrüstung: Vergleich von unterschiedlichen Fahrradreifen (z. B. Slicks gegen Geländereifen) oder Materialien (Sport-Carbonrahmen gegen Alu-Rahmen) in Hinblick auf Energieeinsparung und Performance.

- Langfristige Effekte von Verschleiß: Analyse, wie sich der Widerstand durch Kugellager und Reifen im Laufe der Zeit verändert, etwa durch Abnutzung oder mangelnde Wartung, indem die Kräfte eines Fahrrades vor und nach dem Service verglichen werden.

- Erweiterung auf motorisierte Fahrzeuge: Adaption der Methode auf motorisierte Fahrzeuge wie E-Bikes oder Elektro-Scooter, um deren Energieverbrauch und Effizienz unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren.

- Prüfung der Theorie mit Gruppenvergleichen: Durchführung von Tests mit verschiedenen Fahrerinnen und Fahrern, um zu untersuchen, wie stark individuelle Unterschiede wie Körperhaltung und Gewicht die Messergebnisse beeinflussen.

- Praktische Anwendungsfragen: Zum Beispiel, wie sich die Kosten für Kraftstoff durch gezielte Optimierungen – etwa Verzicht auf offenes Cabrioverdeck und kraftstoffoptimierte Reifen – reduzieren lassen.

Mit der vorgestellten semi-empirischen Methode wird eine Brücke geschlagen zwischen der theoretischen Komplexität des Luftwiderstands und seiner praktischen experimentellen Anwendung im Alltag. Sie ermöglicht es, ohne spezialisierte Laborbedingungen oder teure Ausrüstung, den Luftwiderstand quantitativ zu erfassen und zu analysieren. Damit wird die eingangs erwähnte Problematik überwunden, sodass der Luftwiderstand in Bildungsprozessen nicht mehr vernachlässigt werden muss. Die Methode bietet nicht nur eine kosteneffiziente Alternative zu professionellen Windkanälen, sondern fördert auch das Verständnis für physikalische Zusammenhänge. Die Einflussfaktoren können durch Stationenlernen zum Anlassdienen unterschiedliche Methoden verschiedener Kompetenzen zu erlernen oder zu üben: Das Einzeichnen und Auswerten von Ausgleichsgeraden, das Abschätzen von Flächen aus einem Foto, das Abschätzen der Größenordnung der Widerstandskoeffizienten durch Recherche, die konkrete Anwendung der Methode der kleinen Schritte, der iterative Abgleich zweier Kurven. Je nach Lehrplan, Jahrgangsstufe und Klassenperformance liegt hier noch viel Potential.

Wer sich also je gefragt hat, warum Fahrradfahren so anstrengend sein kann, kann die Antwort jetzt selbst erforschen – und hat einen Grund mehr, den Luftwiderstand nicht länger zu übersehen.